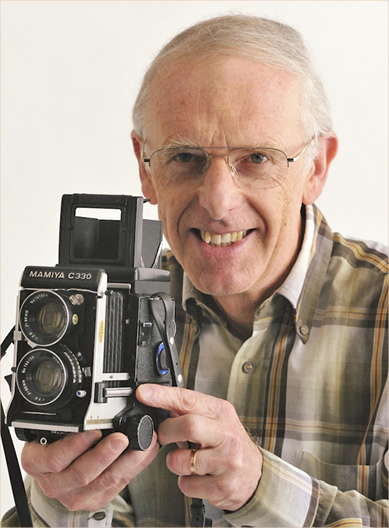

Interview du photographe Claude Bouchot |

|

par Thomas Castagna |

|

|

|

|

|

|

|

Thomas Castagna : Qu'est ce qui vous a poussé à faire le métier de photographe ? Claude Bouchot : L'action mystérieuse de la lumière sur les surfaces sensibles photographiques m'a toujours fasciné... même avant ma première aventure photochimique qui remonte à 1963 ! Par la suite, ayant eu le privilège de travailler au sein d'un centre de recherche de l'INRA (cf. Autobiographie professionnelle et Archorales-18, pages 60-61), j'ai été rapidement pressenti pour assister photographiquement une dizaine de scientifiques et leurs étudiants en thèse. Plus photographe technicien que photographe artiste, j'ai toujours préféré le laboratoire photo au studio de prise de vue où – lorsqu'il s'agissait de réaliser des portraits – je n'étais pas toujours à l'aise... non pas pour régler le matériel, mais pour déclencher au bon moment !

Claude Bouchot : Avant tout, je dois vous préciser que la première partie de mon parcours de photographe a été plutôt atypique. Ainsi, du début des années 60 jusqu'au milieu de la décennie 70, j'ai appris la photographie en autodidacte, notamment durant mon service militaire où j'étais responsable du club photo de la caserne ! Ce n'est qu'à l'âge de trente ans (en 1976) que j'ai décidé de suivre – parallèlement à mes activités professionnelles – une formation théorique et pratique dans une Ecole de Photographie réputée. Cependant, le CAP, bien que sanctionnant des connaissances élémentaires propres à la profession, ne pouvait être qu'une épreuve préliminaire... au regard des exigences du métier de photographe scientifique auquel j'aspirais. Aussi, il me restait encore à déployer de sérieux efforts en vue de combler des lacunes majeures dans les matières fondamentales que sont l'optique, la chimie et surtout la sensitométrie, les trois piliers sur lesquels repose la photographie argentique. En effet, curieusement, la sensitométrie ne faisait pas partie, du moins en France, de l'enseignement de base donné aux aspirants photographes. Seule l'Ecole Technique de Photographie et de Cinématographie, dite « de Vaugirard », dont le nombre de places se limitait à l'époque à une trentaine chaque année, incluait dans son programme de préparation au BTS des cours de sensitométrie ! Résidant en province, je choisis donc – après avoir commandé aux USA et en Angleterre des ouvrages traitant spécifiquement ce sujet (1) – de consacrer pendant une année et demie une bonne partie de mes temps libres à... l'étude de la sensitométrie ! Cela dit, on peut souligner qu'à la fin des années 70, le CAP n'était pas encore obligatoire pour devenir photographe professionnel à son compte... au grand dam des syndicats corporatifs puisque cet état de fait ne pouvait que donner une image de marque pernicieuse à la profession !

Claude Bouchot : Au-delà d'une collaboration permanente entre chercheur et photographe, ce métier demandait une motivation particulière et nécessitait notamment l'utilisation de films et d'outils spéciaux impliquant fréquemment des problèmes d'éclairage, de contraste et de densités auxquels il fallait être rompu. La formation complémentaire en sensitométrie – à laquelle j'ai fait allusion précédemment – m'a beaucoup aidé et a même été pour moi une véritable révélation. J'avais enfin l'impression de détenir la clé de la compréhension du processus photographique, autrement dit, des différentes réactions de la surface sensible par rapport aux conditions de prise de vue et de développement. La sensitométrie m'apportait une méthode de raisonnement contribuant à définir les meilleurs paramètres d'exposition et de développement. De surcroît, ce raisonnement permettait de prévoir le résultat final en ne laissant que très peu de place au hasard, une rigueur exigée en photographie scientifique où généralement l'opérateur n'a pas droit à l'erreur. Le philosophe et économiste anglais John Stuart Mill ne partageait sans doute pas cette façon de penser lorsqu'il disait que « la photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » !

Claude Bouchot : Pour les scientifiques que j'assistais photographiquement, l'image jouait un rôle essentiel puisqu'elle était à la base des analyses expérimentales, des illustrations dans les publications et surtout des résultats de recherche présentés en réunions ou congrès (ce constat n'étant pas nouveau puisque déjà en 1859, Baudelaire voyait la photographie comme « la servante des sciences et des arts »). Aussi, les diapositives (24 x 36 mm) servant à illustrer les conférences étaient, de loin, les travaux qui m'étaient le plus souvent demandés. Dans les années 70 et 80, notons que plusieurs générations de diapositives se sont succédées. Du trait noir sur fond blanc, on est passé au trait blanc sur fond bleu ou noir. En définitive, la diapositive est devenue « dianégative », le trait blanc de cette dernière pouvant même être colorisé partiellement ou totalement pour le plus grand plaisir de l'œil du spectateur. Concernant le choix – fondamental – du film, je voudrais préciser en passant que pour les milliers de documents au trait (format A4 ou inférieur) que l'on m'a demandé de reproduire (en diapositives 24 x 36 noir et blanc), jamais, paradoxalement, je n'ai opté pour la facilité en opérant avec des films 24 x 36 spécialement étudiés pour la microcopie de documents comme le Microfilm Infocapture AHU 1454 Kodak par exemple, ayant la faculté de restituer aussi – mais inutilement – des demi-teintes ! Ces films présentés en cartouche 135 – à mon avis – ne convenaient pas pour la reproduction du trait. Pour ce type de prise de vue, on exigeait principalement en effet sur le négatif une densité maximum très élevée (jusqu'à 4) et une densité minimum proche de zéro signifiant un voile imperceptible et un support ayant la transparence du verre. C'est uniquement parmi les surfaces sensibles utilisées par les arts graphiques que j'ai trouvé les émulsions m'apportant précisément ces conditions requises pour la reproduction du trait. Appelés couramment émulsions « lith » ou « litho », « lithofilms » ou encore « films trait », celles-ci étaient exploitées uniquement pour leurs densités maximum et minimum, et leur développement s'effectuait dans un révélateur énergique (révélateur lith). Toujours présentées en boîte de plan-films ou en rouleau de grande surface, leur nombre était considérable si l'on compte les différents types proposés par chaque marque. Bien que leur présentation n'incitât pas, évidemment, à les utiliser dans des boîtiers 24 x 36 ou 6 x 6, j'ai cependant opté définitivement pour l'émulsion lithographique – les plan-films de format 13 x 18 cm découpés en 4 portions égales de 6,5 x 9 cm s'adaptaient avantageusement à mon boîtier 6 x 6 – car celle-ci rehaussait nettement le niveau de qualité des diapositives noir et blanc, et se présentait en fait comme le « matériel sensible » idéal pour la reproduction du trait... quitte à passer deux fois plus de temps au banc de reproduction puisque les diapos devaient être traitées individuellement, tant pour la prise de vue que le traitement du film. A noter aussi que du point de vue sensitométrique, ce choix était le plus logique. Ainsi, par exemple, dans un papier de 1988 intitulé Utilisation des films lithographiques en moyen format (2) validant une procédure de microcopie de documents, je conseillais vivement à mes collègues photographes de choisir des films utilisés par les arts graphiques et particulièrement le film Lithoguil S, une merveille de la technologie argentique – de la célèbre marque française Guilleminot, aujourd'hui disparue – sur lequel des colorants de la gamme Pébéo s'accrochaient particulièrement bien, ceux-ci étant déposés au pinceau sous une loupe de graveur. Cela dit, l'arrivée – au début de la décennie 90 – des premiers bons imageurs a porté le premier coup à la profession. Un imageur était essentiellement constitué d'un boîtier renfermant un appareil de prises de vue classique orienté vers un petit écran cathodique sur lequel s'affichait l'image à enregistrer. En 1990, le prix de ce périphérique était de 100 000 F pour un modèle courant. A ce moment, tout devenait possible quant à la forme des graphiques puisque ceux-ci étaient désormais réalisés avec des logiciels avant d'être automatiquement saisis sur film dans ces diaposeurs. Pourtant, même cette dernière génération de diapos – quasi-parfaite – a disparu progressivement au profit des diaporamas (toujours réalisés sur ordinateur) présentés au moyen de vidéo projecteurs de plus en plus performants. Outre la reproduction de documents au trait qui constituait donc l'essentiel de mon travail de photographe, les chercheurs faisaient souvent appel à moi dans leur laboratoire pour enregistrer des phénomènes – quelquefois très rares – dont ils voulaient conserver l'apparence exacte à des moments précis, ou bien me demandaient de réaliser des prises de vue d'animaux expérimentaux au milieu de leur environnement spécifique (je dois vous préciser que nos recherches portaient sur la biologie animale).

Claude Bouchot : De ma vie de photographe, je garde essentiellement des bons souvenirs ! Toutefois, ne pouvant tous les relater dans notre entretien, permettez-moi d'en rapporter seulement quelques-uns. Je voudrais souligner tout d'abord que j'ai eu le privilège de connaître l'apogée de la photographie argentique, précisément la décennie 1975-1985 où l'on touchait à l'excellence du matériel photographique et surtout des surfaces sensibles. A propos de ces dernières, j'ai eu le plaisir d'expérimenter de multiples marques et types de films photographiques et notamment de nombreux films lithographiques, je viens de vous en parler longuement. A cette époque, en effet, une industrie florissante répondait à merveille aux besoins variés des photographes les plus exigeants en matière de films. Pareillement, la possibilité de choix entre de nombreuses marques et types de papiers photographiques ne pouvait qu'enchanter les opérateurs tireurs des années 70, décennie glorieuse de l'ère argentique où la photographie noir et blanc avait vraiment acquis toutes ses lettres de noblesse. Pour preuve, au moins une demi-douzaine de fabricants de papiers argentiques proposaient une gamme de 5 à 6 gradations dans divers formats et qualités de surface tandis que certains (Kodak, Ilford) mettaient en plus à la disposition des photographes du papier à gradation variable ! Avec ce dernier type de papier, le tireur obtenait la gradation souhaitée grâce à un filtrage chromatique judicieux lors du tirage. Bref, les meilleurs souvenirs que je garde de ma carrière de photographe – sans aucun doute – émanent de ces milliers d'heures passées au laboratoire, des moments inoubliables (la plupart du temps, en lumière filtrée) où j'ai eu la satisfaction justement de tester de multiples marques et types de surfaces sensibles (films et papiers) sans oublier la mise en œuvre de techniques photographiques passionnantes m'ayant permis notamment d'approcher la perfection en ce qui concerne le traitement des films. Pardonnez-moi, pour ces impressions empreintes de mélancolie mais comme le disait Eve Belisle, « on ne peut jamais tourner une page de sa vie sans que s'y accroche une certaine nostalgie » !

Claude Bouchot : Cette transformation profonde dans le métier s'est opérée très progressivement et la plupart des photographes sont demeurés longtemps sceptiques face à la nouvelle technologie qui, au début, avait du mal à concurrencer sérieusement la photographie argentique. Mais au fil des années, les capteurs numériques – dans les boîtiers des appareils numériques, le film argentique est remplacé par un système électronique de capture d'images, une grille de cellules photoélectriques qui transforment les rayons lumineux transmis par l'objectif en signaux électriques, ceux-ci étant ensuite numérisés – sont devenus de plus en plus performants. Aujourd'hui, les appareils photo numériques (ou APN) ne se différencient pratiquement plus – hormis la présence d'un écran de contrôle – des appareils traditionnels : ils ont à peu près la même forme, la même taille, les mêmes fonctions de base et les mêmes modes de réglage. Bref, après quelques années de résistance, la révolution numérique m'a finalement atteint en 1995. Au mois de janvier de cette année, je fermai définitivement mon labo photo, il n'avait plus de raison d'être ! Adieu, films, papiers, cuvettes, agrandisseurs et chimie photographique ! Non sans une pointe de nostalgie, je décidai alors une fois pour toutes de tirer un trait sur la photo argentique (un « travail au noir » qui m'a pourtant passionné durant plus de 30 ans) et de faire confiance à la photo numérique (tout au moins à ses promesses). Si j'ai adopté la photo numérique, c'est pour ses nombreux avantages et en premier lieu, son instantanéité. En effet, immédiatement après la prise de vue, l'image enregistrée s'affiche sur l'écran de contrôle (c'est encore plus rapide qu'avec un Polaroïd) et l'on peut décider sur-le-champ de l'effacer au profit de nouvelles prises si par exemple, le cadrage, l'exposition ou l'expression d'un visage n'est pas satisfaisant. En outre, la photo numérique autorise, grâce à des logiciels spécifiques comme Photoshop, une retouche (pour ne pas dire une falsification d'image) facile... mais du coup, n'est plus empreinte de réalité, ce qui posa problème en photographie scientifique où l'on considérait l'image argentique comme un véritable certificat d'authenticité ! Jusqu'à la fin des années 70, ne disait-on pas : « C'est en photographie, donc c'est vrai »... et à plus forte raison lorsque la photo était publiée dans la presse ! Cela dit, la retouche n'est pas liée exclusivement à la photographie numérique puisque déjà en 1855, le Bulletin de la Société Française de Photographie ouvrait ses colonnes à un débat sur ce thème ! En passant, notons que la sensitométrie numérique repose sur les mêmes bases que celles de son aînée, la sensitométrie argentique. Par contre, quel gain de temps et quel confort – l'opérateur étant désormais assis devant son écran d'ordinateur – pour construire, par exemple, la courbe sensitométrique relative à une image, pour l'analyser puis, éventuellement la corriger d'un simple déplacement de souris afin de pouvoir admirer finalement à l'écran, en une fraction de seconde, l'image idéale souhaitée ! En photo argentique, rien que pour obtenir une courbe sensitométrique d'une pente donnée, il fallait, à la phase de traitement du négatif, déterminer méticuleusement la durée de développement, temps strict en lien avec au moins neuf variables dont la dilution du révélateur, l'agitation, la température et le coefficient de contraste de développement choisi ! Enfin, si l'image numérique peut être visionnée instantanément sur un écran, puis être expédiée n'importe où via le web, elle peut aussi – vous le savez –, grâce à une imprimante, être facilement imprimée sur du papier optimisé pour la photo dont le rendu égale souvent largement celui des papiers photographiques traditionnels. Mais par contre, cette impression numérique – si l'on compte le prix de l'encre – demeure onéreuse. C'est pour cela que le traitement de l'image numérique sur papier argentique reste le processus le plus performant actuellement (jusqu'au format 30 x 40). Une cohabitation et une complémentarité inespérées pour les fabricants de surfaces sensibles (du moins pour ceux qui n'ont pas déposé le bilan) ! Preuve que la photographie argentique n'a pas encore dit son dernier mot ! D'ailleurs celle-ci a toujours des défenseurs, des photographes recherchant dans leur travail la très haute qualité ou bien d'autres qui, au sein de clubs photo dynamiques, défendent contre vents et marées l'excellence des papiers photographiques noir et blanc, plus précisément de ceux qui restent encore disponibles dans le commerce ! Quoi qu'il en soit – qu'il travaille en argentique ou en numérique – le photographe écrira toujours avec la lumière... |

|

Propos recueillis par Thomas Castagna en mai 2008 |

|

| _________ 1. Parmi les livres qui faisaient autorité en la matière à cette époque, citons notamment : Practical Sensitometry de George L. Wakefield (London : Fountain Press, 1970), Photographic Sensitometry de Hollis N. Todd et Richard D. Zakia (New York : Morgan & Morgan, 1974), Exposure Manual de Jack F. Dunn et George L. Wakefield (London : Fountain Press, 1974), Exposure Control in Enlarging de George L. Wakefield (London : Fountain Press, 1972). 2. Claude Bouchot, « Utilisation des films lithographiques en moyen format », Cahier des techniques de l’INRA, 1988, n° 18, p. 51-53. |

|